- 不動産投資信託(REIT)が日本株高に乗れていない

- 東証REIT指数はマイナス圏で推移し、TOPIXとの格差が過去最大に

- 海外投資家はすでにREITを持ち買い余力は乏しい

- REIT市場が築年数のたつオフィスに偏重する構造も重荷となっている

- REIT指数は前日比0.5%安の1854.62と続落し、22年末比でも2%安に沈む

- TOPIXは16%上昇し、REIT指数をTOPIXで割った値は最低となる

- 海外投資家の需給構造が背景にあり、日本株と比べてREITへの買い上げが減少している

- 東京証券取引所集計データでは、REITの累計買越額が企業変革の不発から減少し、一方REIT買いが本格化したのは16年から

- REITは「日本再発見」の対象になりにくく、海外投資家の関心は現物不動産に近いデベロッパー株に集中している

- REIT保有建物の築年数が古く、オフィスに偏重していることが構造問題となっている

- 企業はオフィスの機能を見直しており、新しく利便性の高い物件が人気を集めるため、REITの物件は引き抜かれやすい状況

- オフィスビルの移転時に床面積が減少する動きが広がると、東京都心の空室率が上昇する可能性がある

- 売り込まれたオフィス銘柄には反発余地があるが、海外勢の動きは鈍く、オフィスの市況も不透明な状況

- 日銀の政策修正などが悪材料として拾いたい声もあるが、海外勢の影響力が大きく、REIT市場の浮上には糸口がつかめない可能性がある

不動産投資信託(REIT)が日本株高に乗れていない。総合的な値動きを示す東証REIT指数は2022年末比マイナス圏で推移し、東証株価指数(TOPIX)との格差は過去最大となった。相場を先導する海外投資家はすでにREITを持ち買い余力は乏しい。REIT市場が築年数のたつオフィスに偏重する構造も重荷となっている。

REIT指数は8日に前日比0.5%安の1854.62と続落し、22年末比でも2%安に沈む。TOPIXはこの間16%上昇し、REIT指数をTOPIXで割った値は0.8倍台と03年の算出開始以来で最低だ。なだらかに連動することが多く、ここまで差が付くのは異例といえる。

「海外投資家の需給構造が背景にある」。東海東京調査センターの中村貴司シニアストラテジストは指摘する。東京証券取引所集計のデータで「アベノミクス」が始まった13年初からの海外勢の累計買越額を現物株とREITで比べると構図が鮮明だ。

日本株は15年半ばまでに19兆円ほど一気に海外勢に買い上げられた。だが企業変革の不発から持ち高は減り続け、足元はほぼ全てを吐き出した状況だった。一方REIT買いが本格化したのはマイナス金利導入で投資環境が向上した16年からだ。今でも8000億円強と高水準を維持している。株高を演出した「日本再発見」の対象に、REITはなりにくいというわけだ。

「変化」への期待値の差もある。東証は資本効率の低さを是正するよう企業に求め、増配など株主還元が強化され始めた。REITは制度上、賃貸収入で得る利益の9割超を投資家に分配する「効率性の高い」金融商品だ。「還元性向や事業構造が大きく変化すると想定しにくい」(りそなアセットマネジメントの奥村敦子シニア・ファンド・マネージャー)

「脱デフレという投資テーマで日本の不動産への関心は高い」。来日が相次ぐ海外投資家との面談をこなすモルガン・スタンレーMUFG証券の竹村淳郎アナリストはこう話す。それでも現物不動産に近いREITよりもデベロッパー株の方が好まれるという。住友不動産株や三井不動産株は、足元で株式相場以上に買われている。

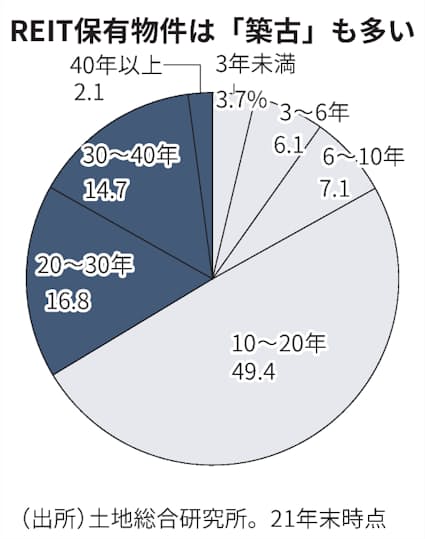

要因はREITが抱える構造問題にもありそうだ。土地総合研究所(東京・港)の調べではREIT保有建物の築年数は21年末時点で10〜20年が半数を占め、20年以上も3割以上あった。REIT時価総額で4割を占めるオフィスは平均築年数が20年を超え、用途別で古さが目立つ。

企業はオフィスの機能を見直している。優秀な人材を集めるため新しく利便性の高い物件に人気が集まり、REITの物件は「引き抜かれる側」(東海東京の中村氏)となりがちだ。オフィスビル総合研究所の今関豊和代表は「大口テナントの場合、移転時に平均3割ほど床面積を減らしている」という。この動きが全体に広がった場合、東京都心の空室率を今後2年で1.4ポイントを押し上げるとの予測を出した。

三菱UFJ国際投信の黒木康之チーフファンドマネジャーは「オフィス銘柄は売り込まれただけに、テナントを自力で誘致できる銘柄は反発余地も大きい」と銘柄選別の重要性が増すと指摘する。

国内勢からは日銀の政策修正など「悪材料が出尽くせば拾いたい」(九州地銀の運用担当者)との声も根強い。ただ、売買高の7割を占める海外勢の動きは鈍く、REITの主要な保有資産であるオフィスの市況も先行きは不透明だ。REIT指数全体としては浮上の糸口をつかめぬまま、じり安に陥る恐れもある。

(今堀祥和)

コメント