- ウェルスナビは何に投資している?(ノーベル経済学賞を受賞したハリー・マーコビッツ氏)

- ウェルスナビで投資しているETFの中身は?

- ウェルスナビの投資対象ETF(2022年11月1日時点)

- 株式への投資①:米国株

- VTI(バンガード・トータル・ストック・マーケットETF)

- 株式への投資②:日欧株

- VEA(バンガード・FTSE先進国市場(除く米国)ETF)

- 株式への投資③:新興国株

- VWO(バンガード・FTSE・エマージング・マーケッツETF)

- 債券への投資①:米国債券

- AGG(iシェアーズ・コア 米国総合債券市場 ETF)

- 債券への投資②:物価連動債

- TIP(iシェアーズ 米国物価連動国債 ETF)

- その他の資産への投資①:金

- IAU(iシェアーズ ゴールド・トラスト)

- GLD(SPDR ゴールド・シェア)

- その他の資産への投資②:不動産

- IYR(iシェアーズ 米国不動産 ETF)

- 資産運用の王道「長期・積立・分散」をはじめよう

- ウェルスナビが米国株だけに集中投資しない理由

ウェルスナビは何に投資している?(ノーベル経済学賞を受賞したハリー・マーコビッツ氏)

2022年10月31日

ウェルスナビは、お客様にリスクを抑えた資産運用をご提供するため、世界中の資産に分散投資を行います。分散投資では「どのような資産」に「どのような割合」で投資するかを適切に決めることが重要です。

ウェルスナビがどのような資産を投資対象としており、投資する割合をどのように決めているかの概要をご紹介します。

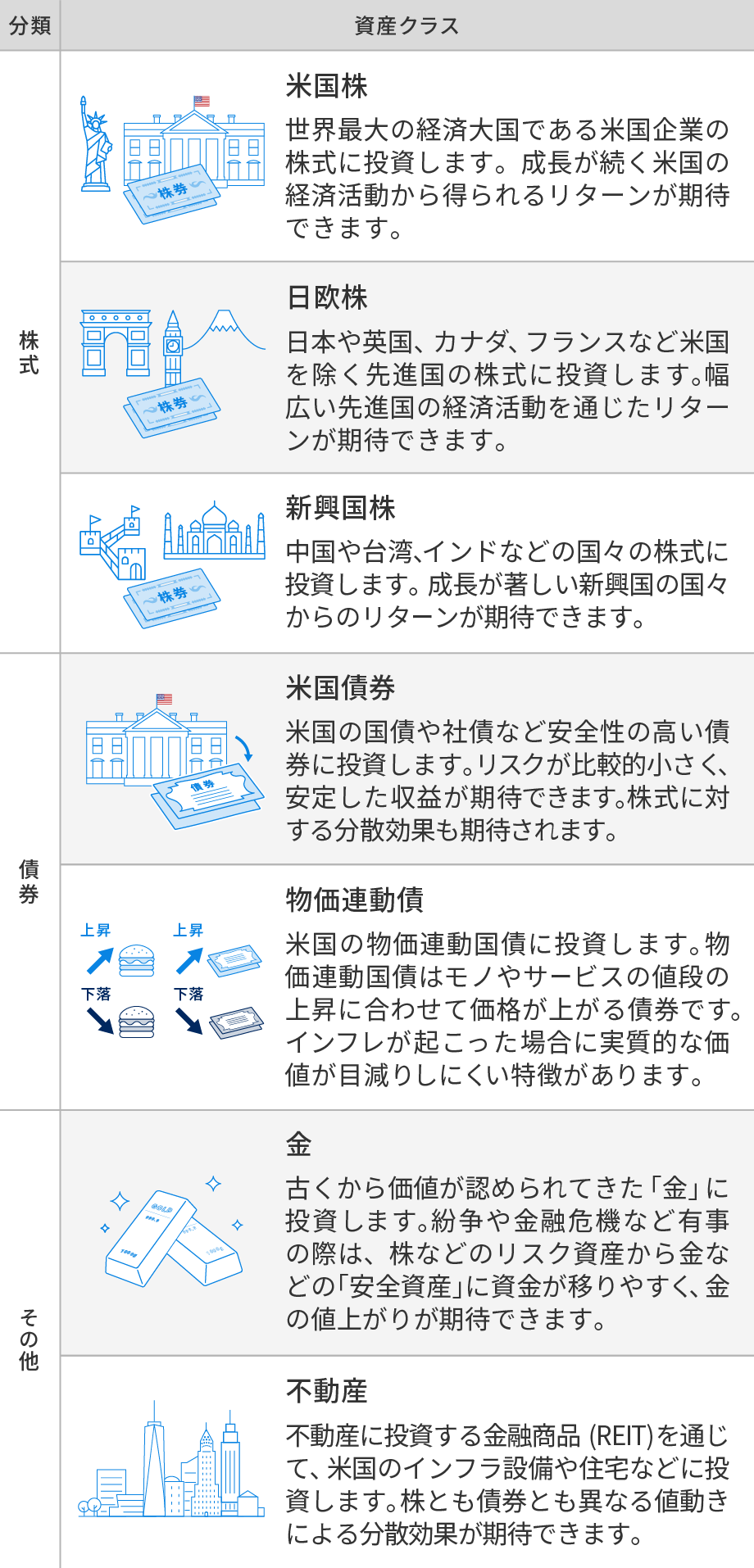

ウェルスナビの投資対象

ウェルスナビでは効率の良い分散投資でリスクを抑えるため、国や地域、株式や債券などの特徴が異なる7つの資産グループ(資産クラス)を投資対象として定めています。

ウェルスナビの投資対象である資産クラスの特徴

これらの資産クラスへ低コストで投資するために、ウェルスナビでは客観的な基準で厳選したETF(上場投資信託)を利用しています。具体的な投資対象銘柄はこちらからご確認いただけます。

参考コラム: WealthNaviのETF選定方法

金融工学の理論による最適な割合で投資

7つの資産クラスを最適な割合で組み合わせることで「最適ポートフォリオ」をつくります。

ウェルスナビでは、1990年にノーベル経済学賞を受賞したハリー・マーコビッツ氏が唱えた「現代ポートフォリオ理論」を用いて、リスクとリターンのバランスが最適となる投資の割合(資産配分)を計算しています。これは、機関投資家や富裕層の資産運用でもよく用いられる、スタンダードな方法です。

お客様ごとに長期の資産運用に適した最適ポートフォリオは異なるため、リターンとリスクの大きさが異なる5段階の「最適ポートフォリオ」をご用意しています。運用開始前のリスク許容度診断によりポートフォリオ選択をお手伝いします。

最適ポートフォリオの資産配分の例(イメージ図)

(※)選択したポートフォリオによっては物価連動債が含まれない場合があります

参考コラム: 最適ポートフォリオって何ですか?

ウェルスナビの資産運用は、短期売買による投機的なリターンは追及せず、長期投資により着実にリターンを積み重ねることを目指しています。

短期的に市場が大きく変動した場合でも、相場に合わせて資産配分を変えることはありません。リバランス機能によって「最適ポートフォリオ」を概ね維持しながら資産運用を自動で続けていただけます。

ウェルスナビの「長期・積立・分散」の資産運用で、お客様の資産を一緒に育てていきましょう。

ウェルスナビで投資しているETFの中身は?

2022年10月31日

ウェルスナビでは、客観的な基準によって厳選したETF(上場投資信託)を通じて、約50か国1万2000銘柄以上(2022年3月現在)への分散投資を実現しています。本コラムでは、ウェルスナビで投資しているETFの特長や中身についてご紹介します。

ウェルスナビの投資対象ETF(2022年11月1日時点)

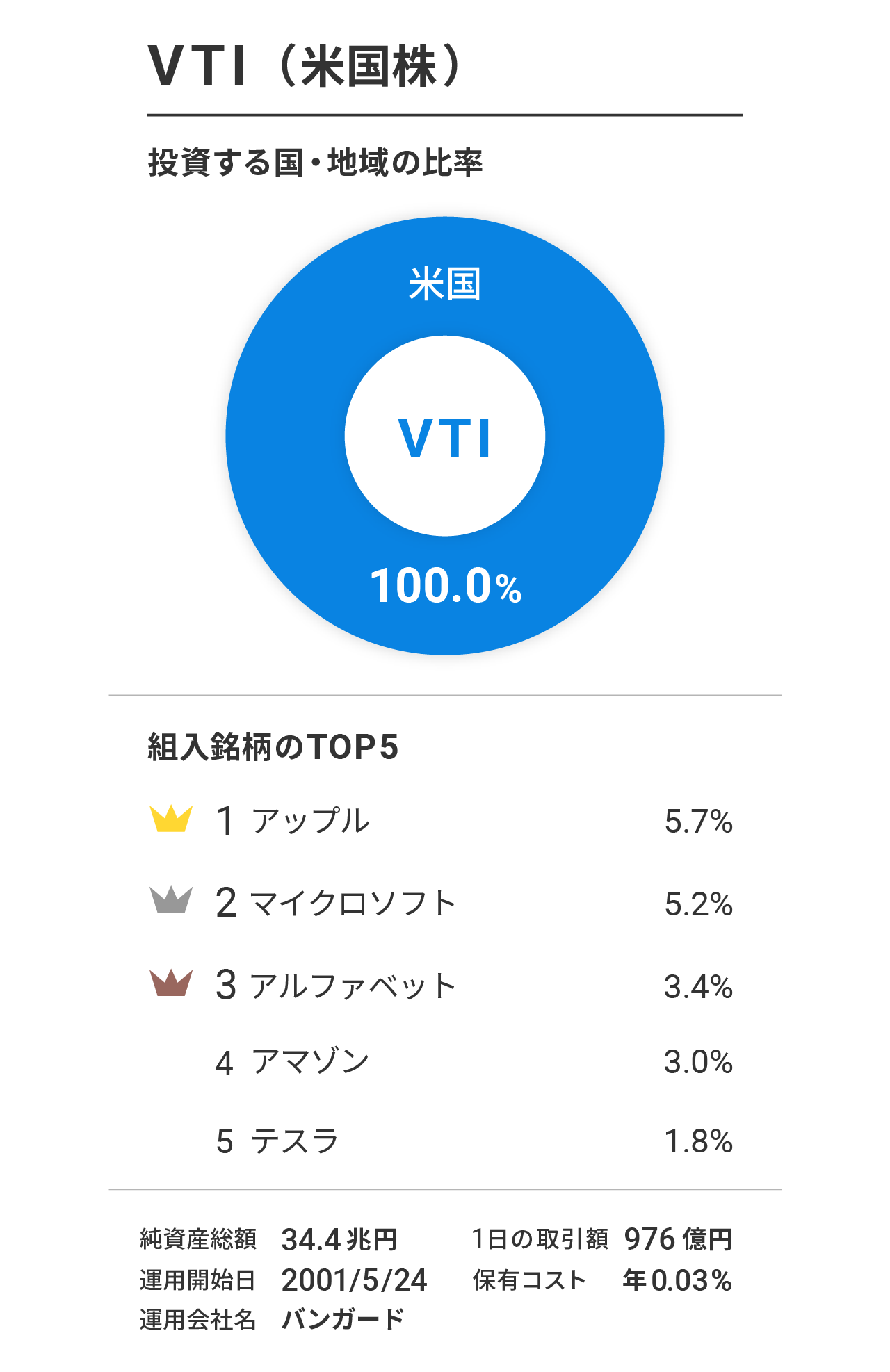

株式への投資①:米国株

世界最大の経済大国である米国企業の株式に投資します。成長が続く米国の経済活動から得られるリターンが期待できます。

VTI(バンガード・トータル・ストック・マーケットETF)

(注)米国でのビジネスの実態等に応じて形式的には海外企業であっても米国企業と見なされVTIの投資対象となる企業もありますが、本資料では実質面を重視し、VTIの国別比率は米国100%と記載します。

アップルやマイクロソフト、アマゾンなど、皆さんもよくご存知の企業の株式が含まれています。大企業から中小企業まで4107銘柄が投資対象であり、米国の株式市場の全体に投資するのとほぼ同じ効果が得られます。

運用しているのは、バンガードという米国の運用会社です。世界で初めて個人投資家向けに「インデックス運用(パッシブ運用)」の投資信託を作った会社で、預かり資産の残高は世界トップクラスです。

バンガードが運用する中でも、VTIは純資産総額が30兆円を超える世界有数のETFであり、多くの投資家に支持されていると言えます。運用会社が途中で運用をやめてしまう「償還リスク」も小さいでしょう。

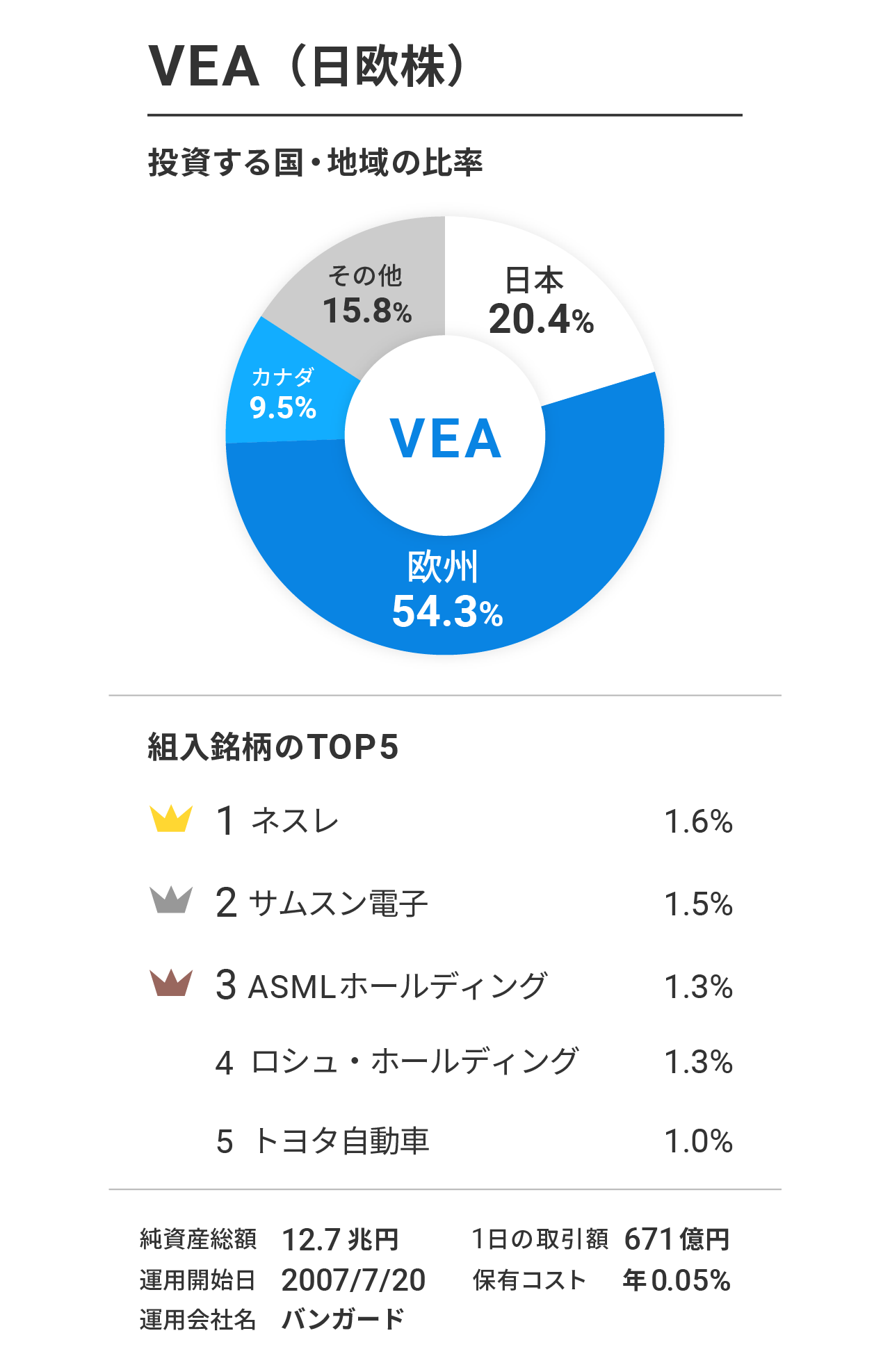

株式への投資②:日欧株

日本や英国、カナダ、フランスなど米国を除く先進国の株式に投資します。幅広い先進国の経済活動を通じたリターンが期待できます。

VEA(バンガード・FTSE先進国市場(除く米国)ETF)

国別の配分では日本が20%といちばん大きく、地域別ではイギリスやフランス、ドイツといった欧州が半分以上を占めます。ネスレ(スイス)やサムスン電子(韓国)、トヨタ自動車(日本)など日本でもなじみのある大企業を含む4022銘柄が投資対象です。

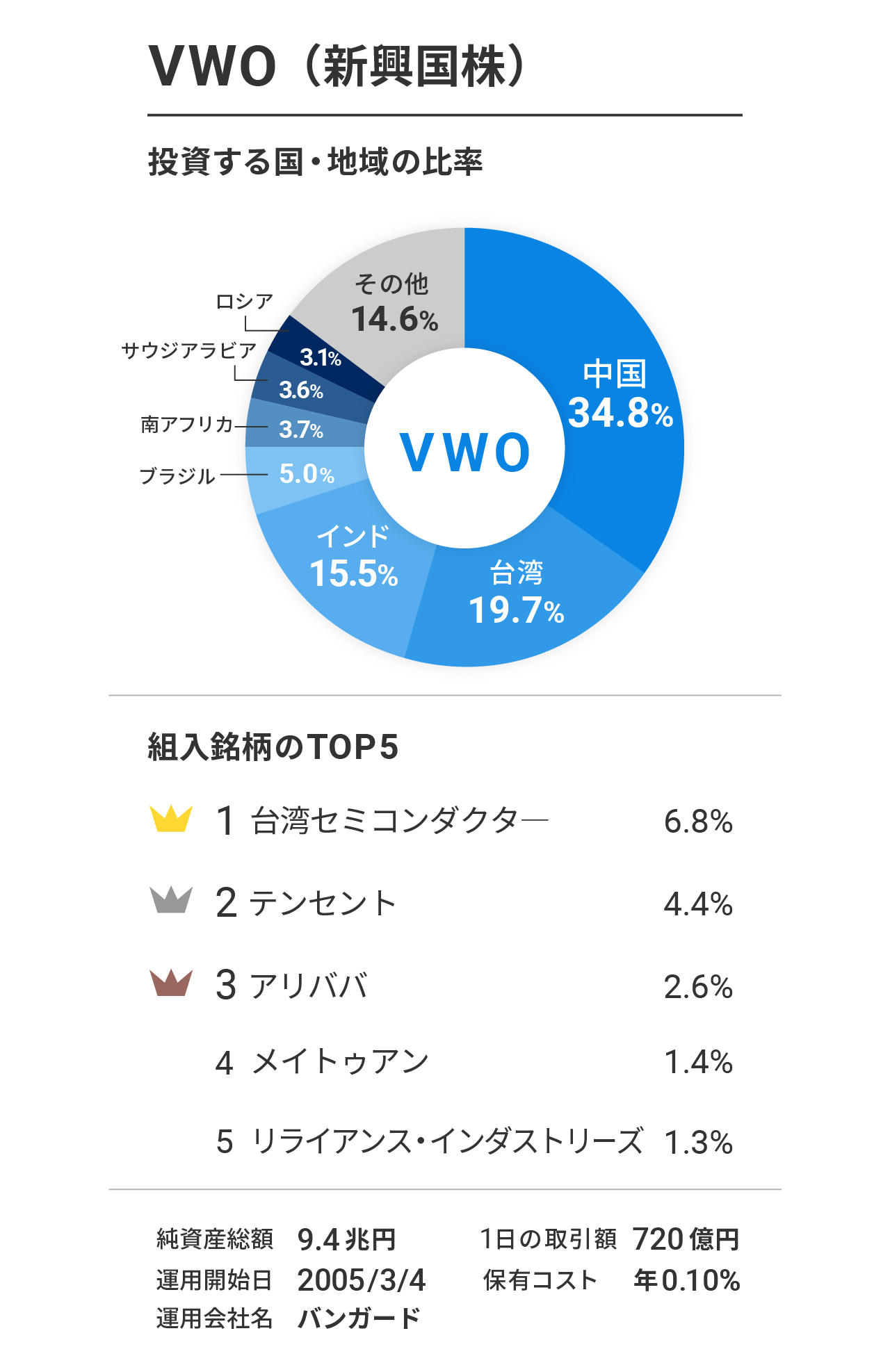

株式への投資③:新興国株

世界第二位の経済大国である中国や台湾、インドなどの国々の株式に投資します。成長が著しい新興国の国々からのリターンが期待できます。

VWO(バンガード・FTSE・エマージング・マーケッツETF)

国別では、中国の比率が全体の3分の1程度を占め、次いで台湾、インドと続きます。ネットサービスのテンセントやアリババグループといった中国企業が組入比率の上位にきています。VWO全体では4316銘柄が投資対象であり、比較的規模の小さな企業まで幅広く含んでいます。

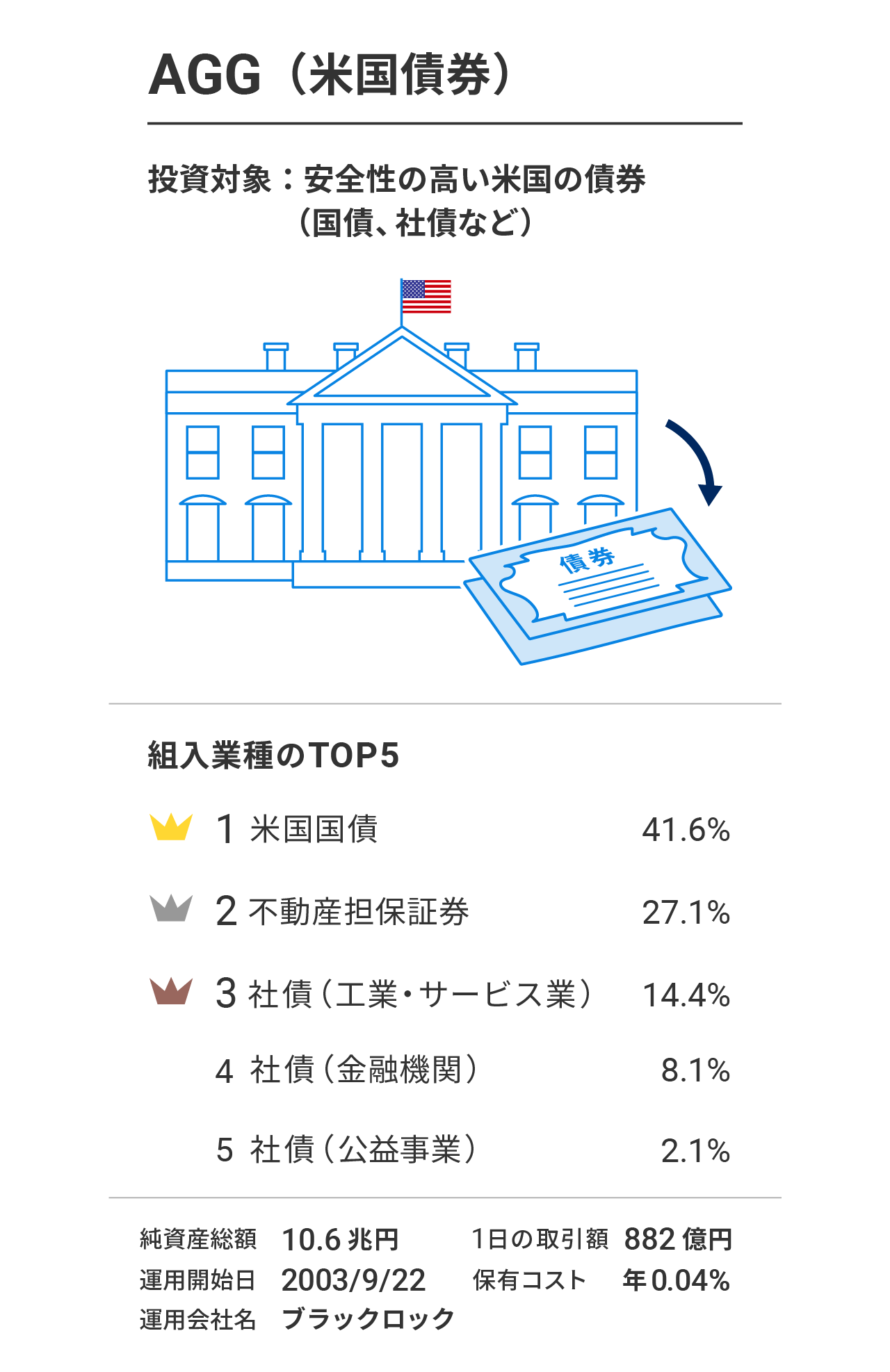

債券への投資①:米国債券

米国の国債や社債など安全性の高い債券に投資します。リスクが比較的小さく、安定した収益が期待できます。株式に対する分散効果も期待されます。

AGG(iシェアーズ・コア 米国総合債券市場 ETF)

(組入業種の比率は2022年10月13日時点)

AGGの投資対象のおよそ4割は国債で、その他には不動産担保証券や社債に投資しています。不動産担保証券は住宅ローンの元本や利子の返済資金を担保にして発行される証券であり、米国では重要な投資対象となっています。

債券では、その安全性(元本償還や利払いの確実性)を記号で示す「信用格付け」が格付け会社によって付けられることが一般的です。AGGでは、「投資適格債券」と呼ばれる、信用格付けがBBB以上の安全性の高い債券を投資対象としています。

AGGを運用しているのは、預かり資産残高1153兆円と世界最大のブラックロックという米国の運用会社です。

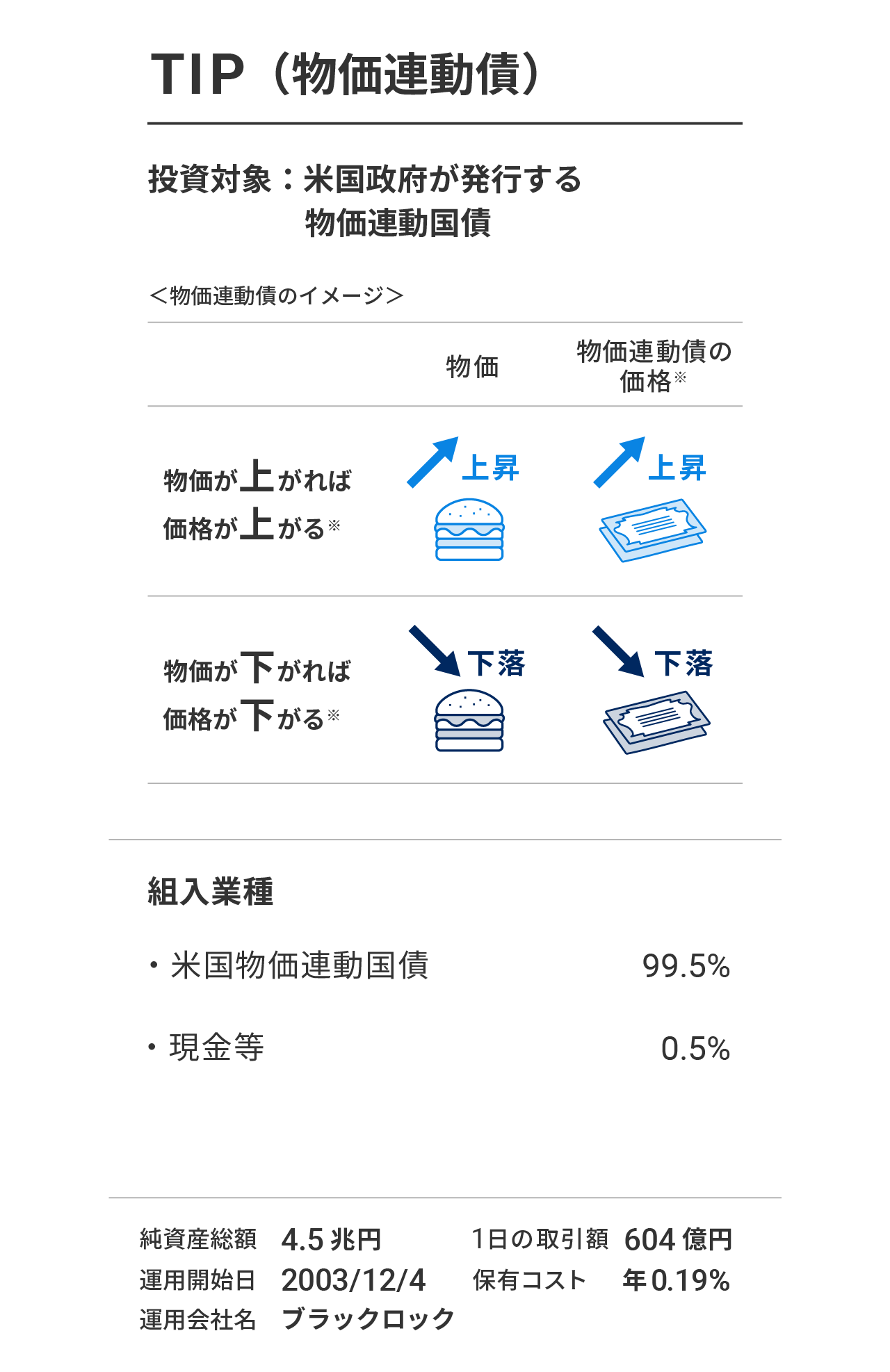

債券への投資②:物価連動債

米国政府が発行する物価連動債に投資します。物価連動債は物価(モノやサービスの値段)の上昇に合わせて価格が上がる債券(※)です。インフレ(物価上昇)が起こった場合に実質的な価値が目減りしにくい特徴があります。

WealthNaviのポートフォリオでは、物価連動債をリスク許容度1と2にのみ組み入れています。リスクの低いポートフォリオを作るとき、インフレに弱い米国債券を補うことができるからです。

TIP(iシェアーズ 米国物価連動国債 ETF)

※物価連動債の価格は、物価だけでなく、金利などの他の要因の影響も受けます。

(組入業種の比率は2022年9月30日時点)

TIPでは実質的に米国政府が発行する物価連動債のみに投資しています。

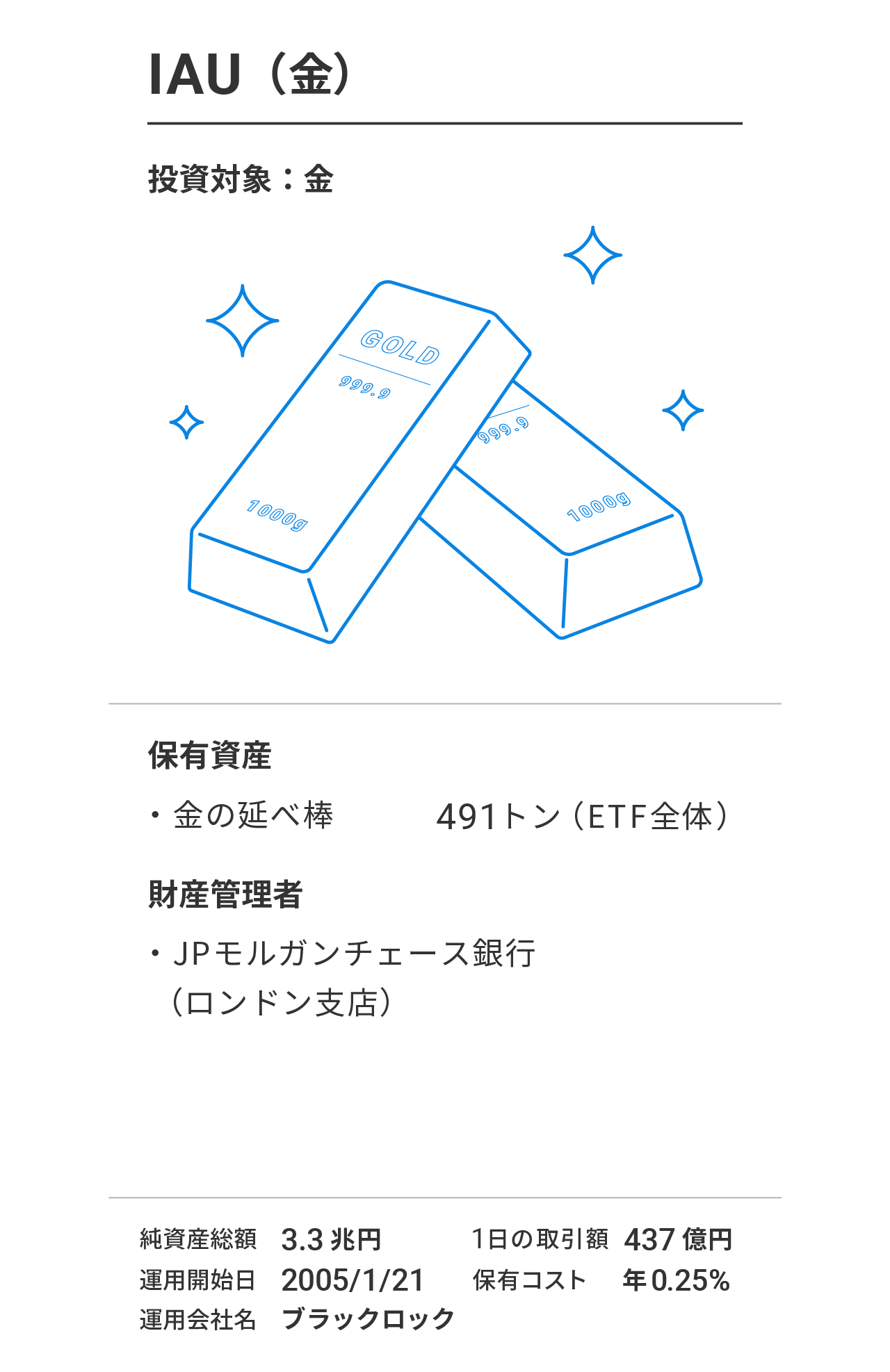

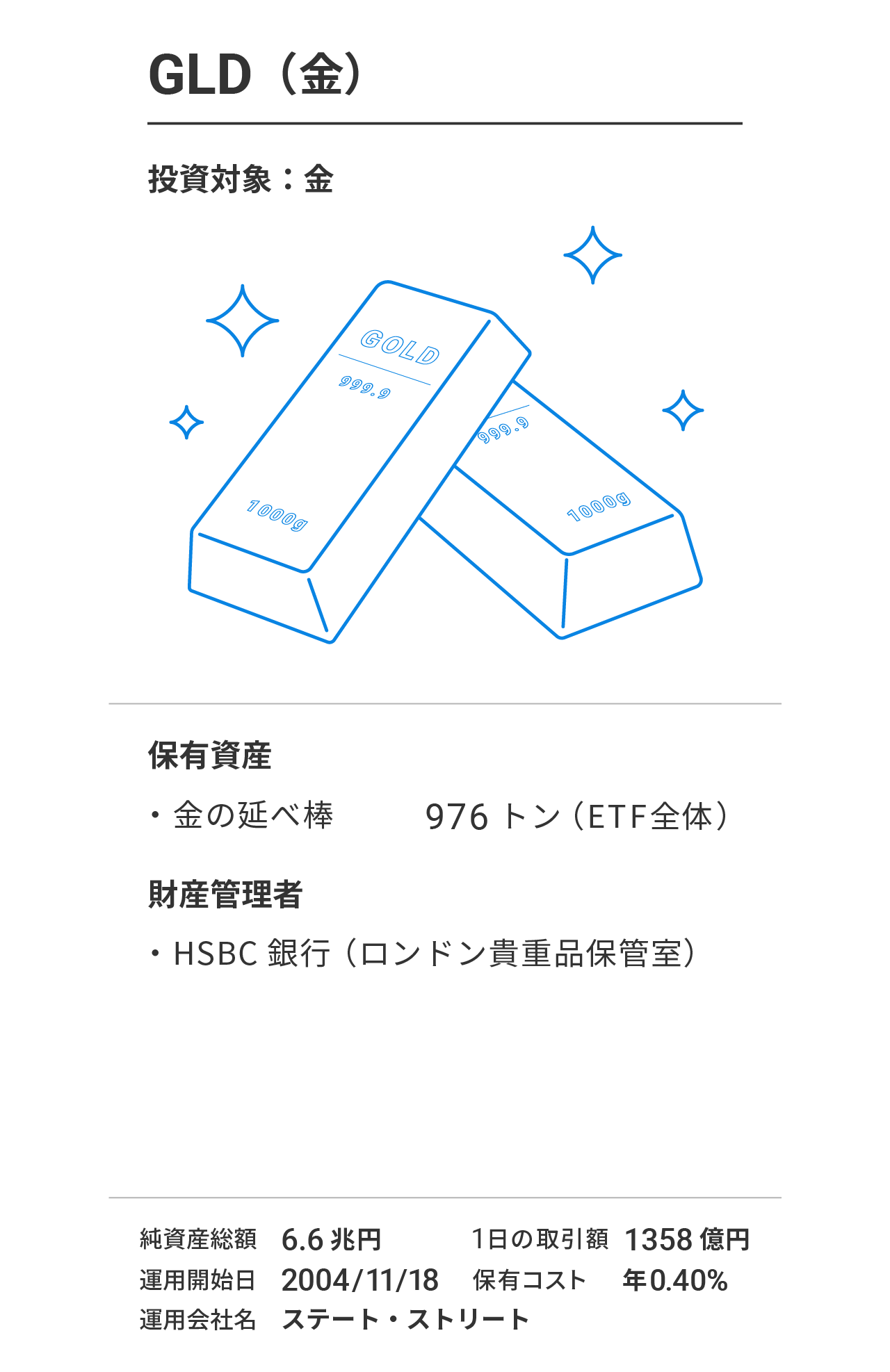

その他の資産への投資①:金

古くから世界中で価値が認められてきた「金」に投資します。国際的な紛争や金融危機など有事の際は、株など比較的リスクの高い資産から金などの「安全資産」に資金が移りやすく、金の値上がりが期待できます。

金に投資する方法として、実際に金の延べ棒を買うという選択肢もありますが、自分で安全な保管場所を確保する必要があります。ETFを通じての投資であればその必要はありません。

IAU(iシェアーズ ゴールド・トラスト)

IAUが保有している金の延べ棒は、JPモルガン・チェース銀行が管理しています。保管されている金の延べ棒のリストはWebサイトで公表されています。

GLD(SPDR ゴールド・シェア)

GLDを運用しているのは、ステート・ストリート・グローバル・アドバイザーズという米国の運用会社です。預かり資産残高は430兆円と世界トップクラスです。

GLDが保有している金の延べ棒はHSBC銀行が管理しており、そのリストはWebサイトで公表されています。

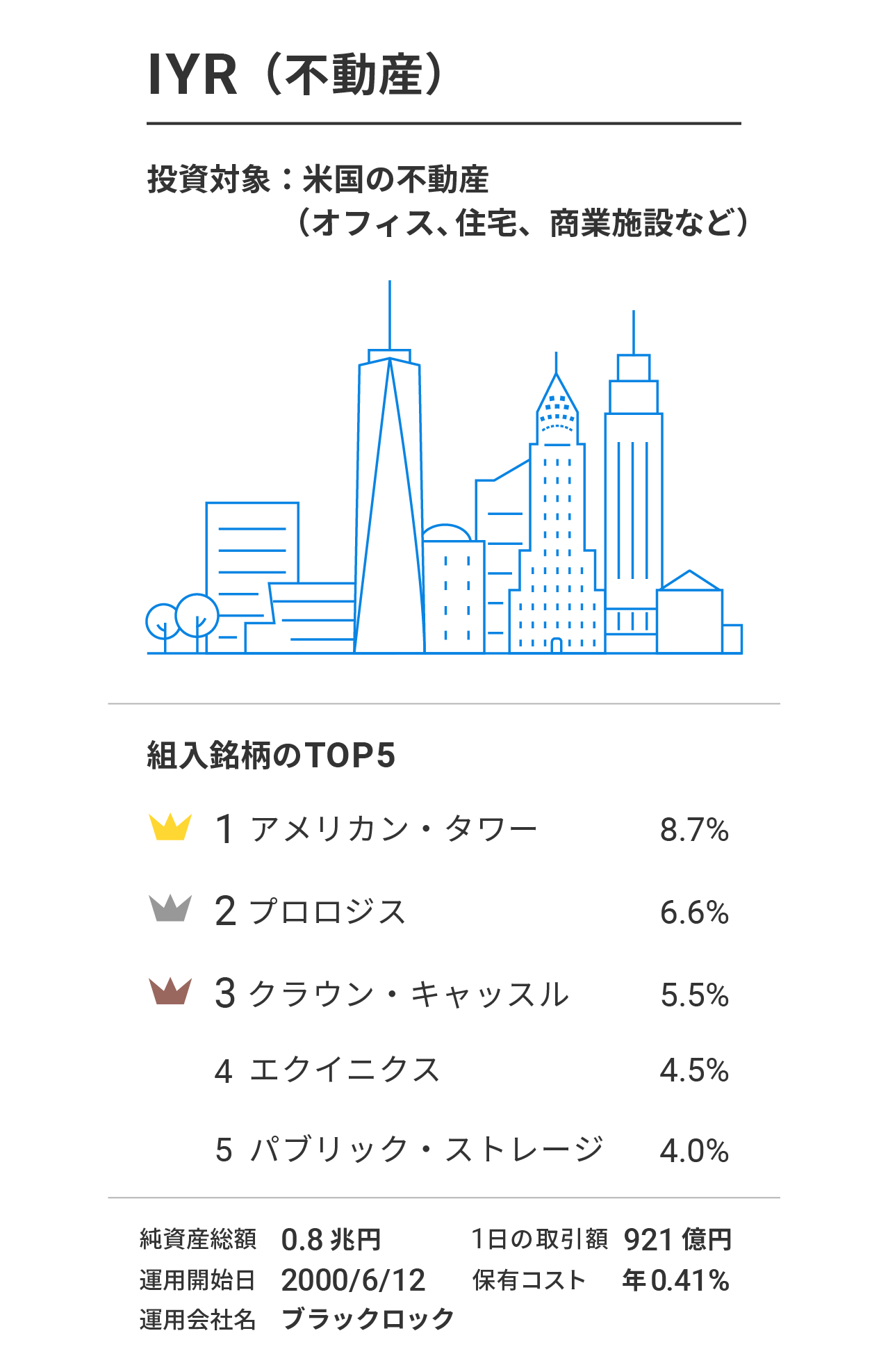

その他の資産への投資②:不動産

不動産に投資する金融商品であるREITを通じて、米国のオフィスやホテル、住宅など幅広い不動産に投資します。株とも債券とも異なる値動きによる分散効果が期待できます。

IYR(iシェアーズ 米国不動産 ETF)

(組入銘柄の比率は2022年9月30日時点)

IYRでは、電波塔や基地局などの通信用不動産を保有するアメリカン・タワー、倉庫などの物流施設を保有するプロロジスなどが投資対象となっています。

ウェルスナビでは、本コラムでご紹介したような、長期投資に適したETFを選定して投資しています。また、現在投資している銘柄がいつまでも最良とは限らないため、投資対象とするETFの銘柄を原則として1年ごとに見直しています。

ぜひ長期的な視点で資産運用を続けていきましょう。

資産運用の王道「長期・積立・分散」をはじめよう

ウェルスナビは、王道とされている「長期・積立・分散」の資産運用をサポートするサービスです。働く世代にとって、「長期・積立・分散」の資産運用がなぜよいかについてお伝えします。

なぜ「長期・積立・分散」か

「長期・積立・分散」は、少なくとも10年以上の長い期間、一定の金額を毎月など決まった間隔で、世界の様々な資産に分散して運用するスタイルです。

「長期・積立・分散」は、世界的にも資産運用の王道とされています。これは、世界の経済活動に対して分散してコツコツと投資することで、中長期的に世界経済の成長率を上回るリターンを目指すというもので、働きながら「長い目で資産を育てていきたい」という方にぴったりの方法です。金融庁も、2016年9月の「平成27事務年度 金融レポート」で、「リターンの安定した投資を行うには、投資対象のグローバルな分散、投資時期の分散、長期的な保有の3つを組み合わせて活用することが有効である」と述べています。

長期でじっくり資産を育てる

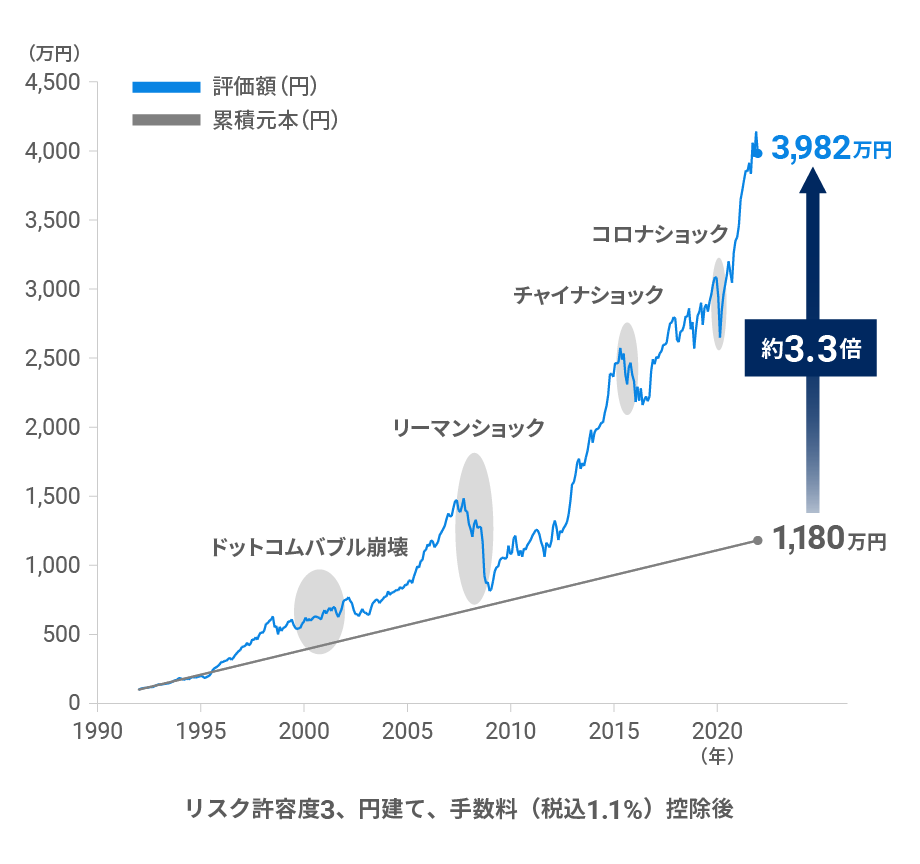

次のグラフは、1992年からの30年間、「長期・積立・分散」の資産運用を行った場合のシミュレーションです。

「続ける」ことで金融危機を乗り越えて成長

1992年からの30年間、世界の資産に分散投資をした場合のシミュレーション(※)

注)当該シミュレーションは過去データに基づき計算されたものであり、将来の運用成果等について示唆・保証するものではありません。

過去30年の間には、アジア通貨危機や、ドットコム・バブルの崩壊、リーマン・ショック、ギリシャ財政危機、チャイナ・ショック、コロナ・ショックなど、危機を何度も経験しています。「100年に一度の危機」と言われたリーマン・ショックのとき、資産は大きく目減りしていますが、時間をかけてそのマイナスを取り返し、むしろ成長しています。

過去を振り返ると、世界経済は、短期的なアップダウンはありながらも、中長期的には成長を続けてきました。資産運用を「続ける」ことで、しっかりとその恩恵を受けることができたのです。

積立投資は感情に左右されず資金を積み上げることができる

普段の生活では、値下がりしている商品を多めに買い、値上がりしている商品を買い控えるという行動を誰もが自然に取っています。

しかし、こと金融商品となると、「損をしたくない」という感情が邪魔をします。値上がりしている投資信託や株はもっと上がるのではと期待して(本当は割高なのに)買い、値下がりするともっと下がるのではと不安になって(本当は割安なのに)売ってしまうという人がとても多いと言われています。

積立投資は、月に一度などの決まった間隔で、同じ金額をコツコツと投資に充てていく方法です。株価や為替相場などの一時的な動きに左右されず、淡々と資金を積み立てられることが、積立投資のメリットです。

「損をしたくない」という感情に左右されず、淡々と資金を積み立てる仕組みは、資産形成においてとても有効な方法だといえます。

分散投資でリスクを抑えて成長の恩恵を狙う

分散投資は、世界へ幅広く投資することで、世界中の国や企業、そこで働く人々が生み出した利益からリターンを得ることを狙っています。

資産運用にはリスク(損をする可能性)がつきものです。一つの国や会社に集中して投資していると、その国や会社にだけ依存してしまうため、時としてうまくいかなくなることがあります。世界中のさまざまな資産に分散して投資をしておけば、ある資産が価値を下げてもほかの資産については異なる値動きが期待できるため、リスクを効果的に抑えることができます。

リーマン・ショックのとき、株価は世界的に急落しましたが、安全資産とされる金、そして債券の価格は上がりました。さまざまな資産にあらかじめ分散投資をしておけば、ショックを一定程度、和らげることができるのです。

ウェルスナビは、ETF(上場投資信託)を通じて世界約50カ国の1万2000を超える銘柄に分散投資をしています。今後も世界経済が成長し続けるという前提に立てば、世界中への分散投資はとても理にかなった方法だと言えます。

資産形成を成功させるポイントは

資産形成を成功させるポイントは、こうした「長期・積立・分散」の考え方をしっかりと理解し、淡々と続けていくことです。

株式市場が大きく動いて資産がマイナスになったり、短期間でかなりプラスが出たりすれば、焦って行動したくなるのはごく自然なことです。しかし将来のために資産を育てるとき、いちばん大切なことは、長い目でリターンの最大化を図ることでしょう。つまり、資産が短期的に「増えた・減った」ではなく、長い目で見て着実に成長していることが大切です。

よいときも悪いときも一喜一憂せず、淡々と資産運用を続けることが、長い目で資産を育てていくことにつながるのです。

ウェルスナビが米国株だけに集中投資しない理由

ウェルスナビは厳選したETF(上場投資信託)を通じ、世界の約50カ国・1万2,000銘柄に分散投資をしています。一方で、売れ筋の投資信託を見ると米国株に集中投資するものが人気になっており、「米国株だけに投資すれば良いのではないか」というご意見をお客様からいただくこともあります。今回のコラムでは、ウェルスナビが米国株だけに集中投資しない理由について、ご説明します。

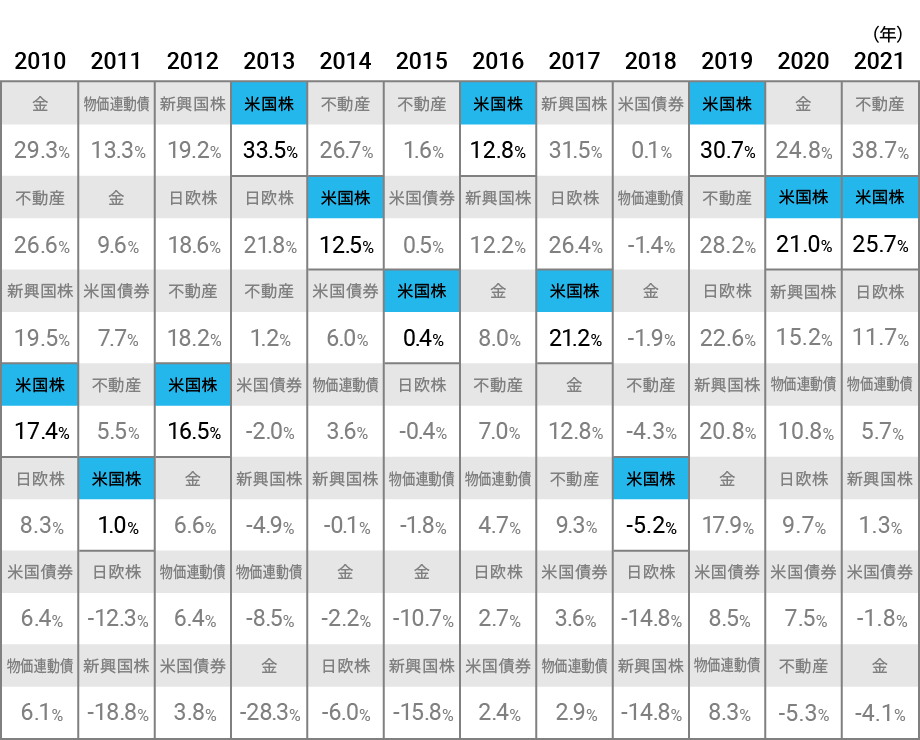

常にリターンが良い資産はない

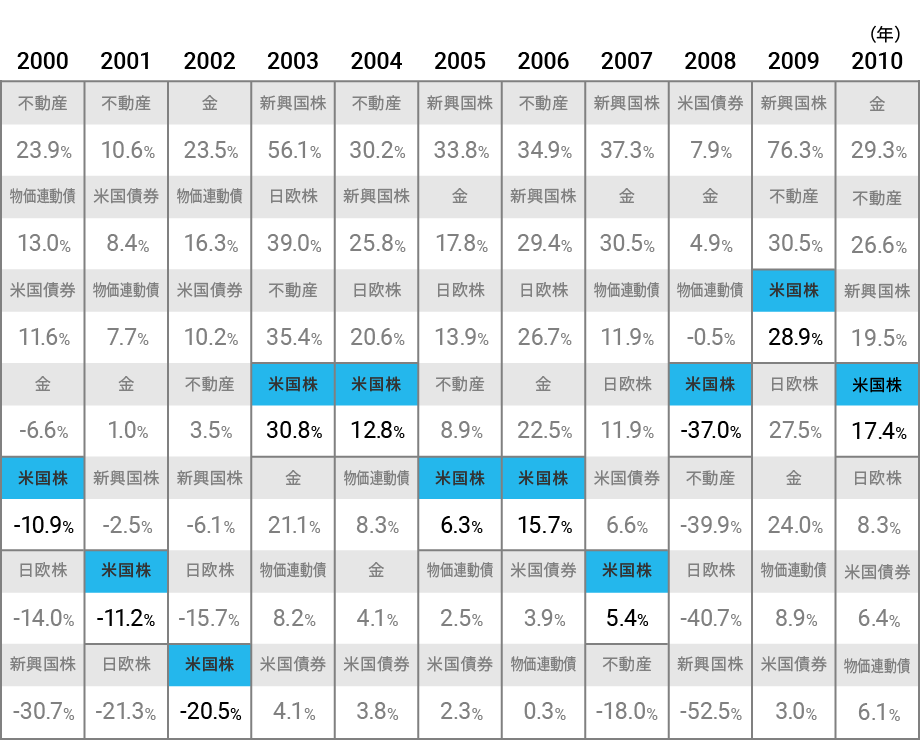

ウェルスナビが組み入れている資産クラスを対象に、2010〜2021年までの年間リターンを下の図で見てみましょう。このなかで米国株に注目してみると、リターンの良かった年が多かったことが分かります。

米国株に集中投資した方が良いリターンが得られるのではないかと考えるかもしれません。

2010〜2021年、米国株は好調なときが多かった

※各資産クラスに対応するETF(ETF設定前はインデックス等)の年次トータルリターン。米国株:VTI/Wilshire 5000、日欧株:VEA/MSCI EAFE Index、新興国株:VWO/MSCI Emerging Markets Index、米国債券:AGG/Bloomberg Barclays US Aggregate Bond Index、金:GLD/LBMA Gold Price、不動産:IYR/Dow Jones U.S. Real Estate Index

では、2010年以前も同じ結果だったのでしょうか?下の図を見ると、状況は少し異なります。2000年からの3年間は、 ITバブル崩壊などの影響で米国株は3年連続でマイナスのリターンでした。

いつも米国株が好調だったわけではない

※各資産クラスに対応するETF(ETF設定前はインデックス等)の年次トータルリターン。米国株:VTI/Wilshire 5000、日欧株:VEA/MSCI EAFE Index、新興国株:VWO/MSCI Emerging Markets Index、米国債券:AGG/Bloomberg Barclays US Aggregate Bond Index、金:GLD/LBMA Gold Price、不動産:IYR/Dow Jones U.S. Real Estate Index

2000年以降のデータから分かるのは、毎年のようにリターンの順位が大きく入れ替わっているということです。米国株だけに限った話ではなく、1つの資産に集中投資して長期で常に良いリターンを得ることができるわけではありません。

分散でリスクを抑える

最近の高いリターンだけに着目し、今後も好調だろうと予想して1つの資産に集中投資していると、予想が外れて、大きな損失を抱えるリスクもあります。

米国株は2008年に起きたリーマン・ショックの影響を受け、2008年のリターンが37%のマイナスになりました。気づかないうちに高いリスクを取り、相場が大きく下がっていると怖くなって資産運用を止めてしまい、望んだリターンを得ず(損を抱えて)に終わることもあります。

長期の資産運用を続けていくなかで、大きな相場変動は高い確率で起きます。こうしたときのために、狙ったリターンが得られることばかり考えるのではなく、相場が下がった時も考えて運用することが大事です。

資産を分散しておくと、集中投資するよりもリスクを抑えることができます。ある資産の価格が下がっていても、別の資産の価格が上がることがあります。

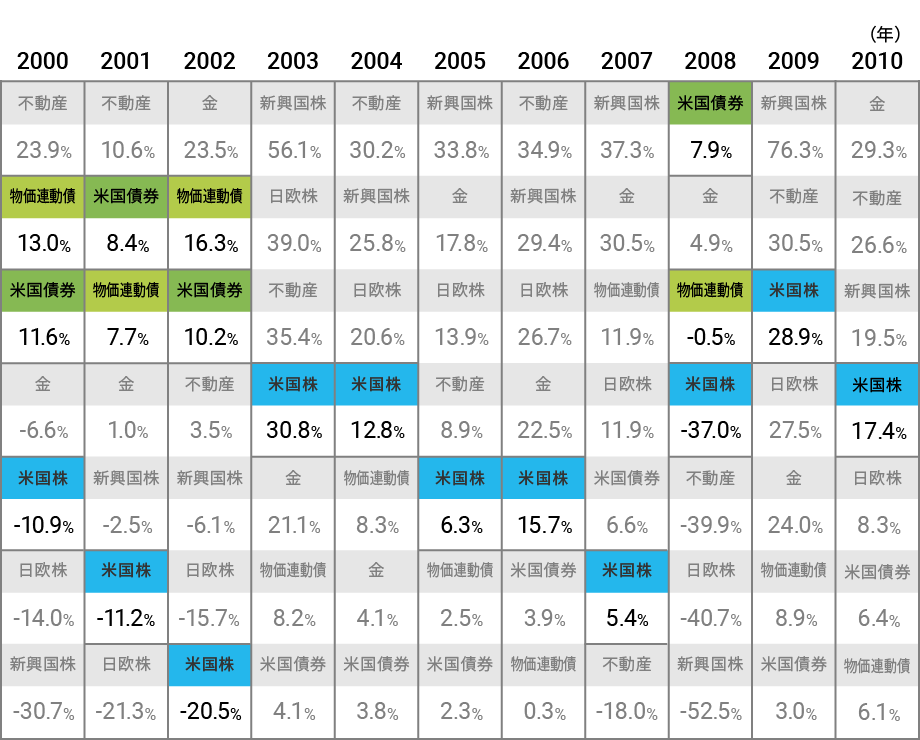

例えば、下の図のように2000年からの3年間は、 ITバブル崩壊などの影響を受け、米国株は3年連続でマイナスのリターンだった一方、米国債券や物価連動債はプラスのリターンでした。2008年はリーマン・ショックの影響で米国株が大きく下がりましたが、米国債券や金のリターンはプラスでした。

債券のリターンが株式を上回ることもある

※各資産クラスに対応するETF(ETF設定前はインデックス等)の年次トータルリターン。米国株:VTI/Wilshire 5000、日欧株:VEA/MSCI EAFE Index、新興国株:VWO/MSCI Emerging Markets Index、米国債券:AGG/Bloomberg Barclays US Aggregate Bond Index、金:GLD/LBMA Gold Price、不動産:IYR/Dow Jones U.S. Real Estate Index

ただ、相場の大きな下落を伴うショックが起きたときにそれぞれの資産が毎回同じように動くかは分からないため、ウェルスナビのように幅広く分散することが重要です。また、ショックが起きてから対応するのでは遅いので、平常時から常に分散しておくことになります。

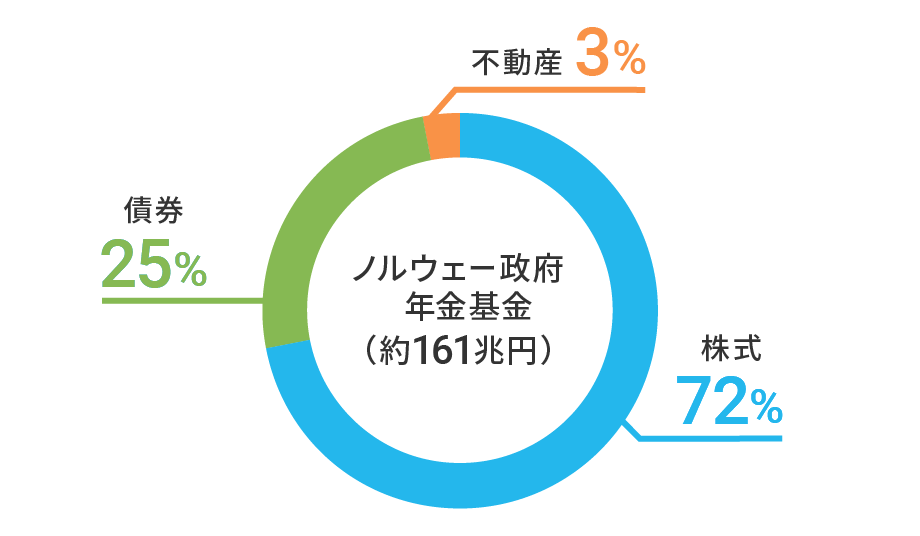

世界のプロも「分散」を実践

分散投資は投資のプロが集まる世界最大級のファンド、ノルウェー政府年金基金も実践しています。株式と債券、不動産を組み合わせて運用しており、世界に幅広く投資しています。

世界最大級のファンドも分散投資

※2021年12月末時点

※不動産には再生可能エネルギー設備への投資を含みます

※配分比率は小数第1位を四捨五入しているため、合計は必ずしも100%になりません。

ノルウェー政府年金基金は、相場が良いときも悪いときも、あらかじめ決めた方針に従い淡々と資産運用を続けています。リーマン・ショックなどによって、単年度ではリターンがマイナスになることもあります。それでも1998年から2021年までの年間リターンは6.6%のプラスとなっています。

ウェルスナビも同じように株式や債券、金や不動産といった幅広い資産に分散投資しています。集中投資でひとつの資産クラスに賭けるのではなく、幅広い分散投資でリスクを抑えながら、長い目で資産を育てていきましょう。